8月8日至11日,智能制造学院暑期 “三下乡” 社会实践团奔赴河南浚县、新乡、方城三地,开启“三猴”非遗手艺探秘之旅。团队以泥猴、毛猴、石猴三项民间艺术为核心,通过走访传承人、沉浸式学习技艺、深度感悟文化,在实践中挖掘传统工艺的历史根脉,用青春力量为非遗传承注入新动能。

首站抵达浚县人民文化馆非遗陈列馆,实践团与省级非物质文化遗产“泥猴张”项目代表性传承人张福彬深度交流。馆内,单只泥猴灵动俏皮,场景化作品“猴子捞月”鲜活热闹,红胶泥本色搭配矿物颜料,尽显民间艺人对生活的热爱。体验环节中,队员们从揉制当地特有的红胶泥起步,起初因把控不好比例,作品常现“头重脚轻”问题。张福彬老师手把手指导:“揉泥要匀如‘按摩’,猴头眼窝靠上才显机灵。”在老师点拨下,队员们渐入佳境,一只只满含童趣的泥猴陆续成型,真切触摸到乡土工艺的温度。

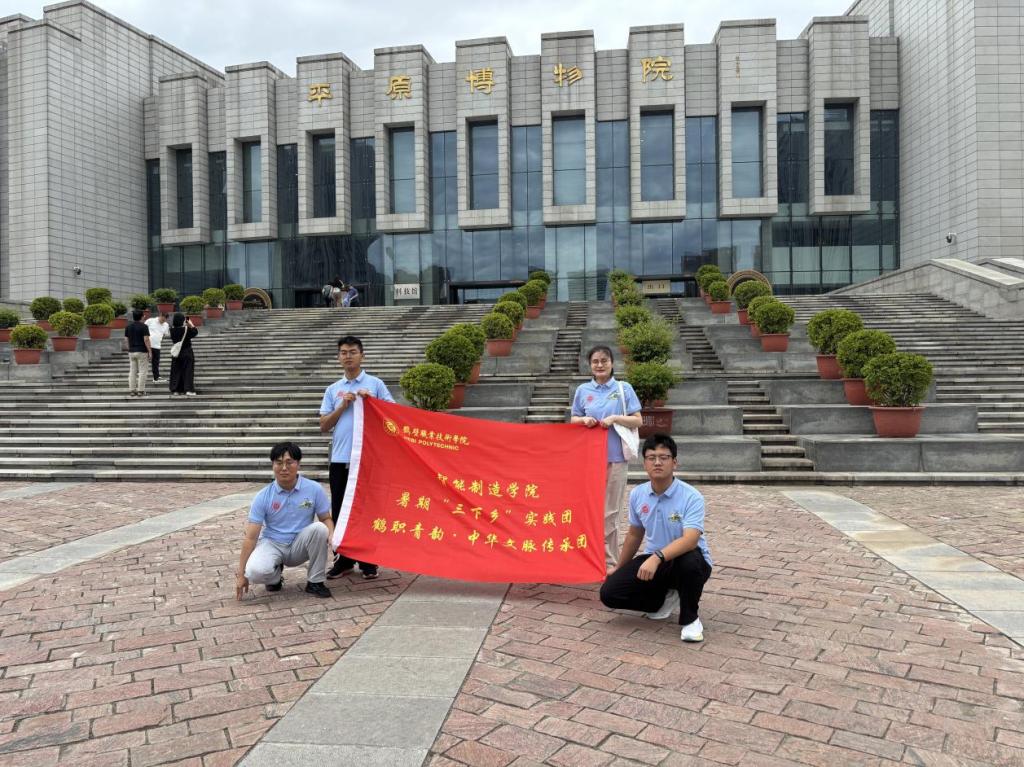

离开浚县,实践团走进新乡平原博物馆,拜访省级非遗“毛猴”传承人孙怀忠。“老手艺不能躺进博物馆,要走进年轻人生活。”孙怀忠老师的理念让队员们深受触动。他展示的“求婚毛猴”“约会毛猴”等新作,颠覆传统认知,成为年轻人传递心意的“脱单助攻”。体验时,队员们面对辛夷作身、蝉蜕为肢的工序犯了难——蝉蜕小巧易碎,稍用力便会损坏。经过反复练习,大家终于掌握粘贴力度与角度,完成了专属毛猴作品,深刻理解非遗“守正创新”的内涵。

最后一站抵达方城,实践团先参观县文化馆石猴藏品,青石、白石原料雕琢的作品,以简洁线条刻出猴子的灵动神态。随后赴砚山铺村,拜访国家级非遗“方城石猴”传承人王亚楠。在满是石材清冽气息的工作室,王亚楠老师详解“选材—打坯—细雕”的繁杂工序,强调“每一刀都要稳准狠”。队员们拿起刻刀尝试,坚硬石材让线条常歪斜过深,在王亚楠老师手把手指导下,大家慢慢打磨轮廓细节,虽成品粗糙,却真切体会到匠人用时光雕琢文化印记的坚守。

探访结束后,实践团带着亲手制作的“三猴”作品走上街头,向路人讲述非遗故事。队员们表示,将把此行收获转化为行动,用新媒体扩大“三猴”传播,用数字技术留存技艺细节,以年轻视角解读文化内涵。此次实践,不仅让实践团成为非遗“传承桥梁”,更坚定了他们以创新激活非遗活力的信心,助力“三猴”文化在数字时代落地生根。

(供稿部门:智能制造学院 撰稿人:耿亚珂 审核:崔国英 编辑:张团辉 责任编辑:谭平)

地址:河南省鹤壁市淇滨区朝歌路5号

地址:河南省鹤壁市淇滨区朝歌路5号 招生电话:0392-3352516 实习监督电话:0392-3331536

招生电话:0392-3352516 实习监督电话:0392-3331536 值班电话:0392-3350230 邮编:458030

值班电话:0392-3350230 邮编:458030

![]() 豫公网安备41061102000052号 豫ICP备15030253号

豫公网安备41061102000052号 豫ICP备15030253号